中國造ITER大型超導磁體系統首個部件研制成功

相關標簽: [!--togo.keyword--]

摘要: 7月26日,合肥科學島上再一次傳來好消息,由中國科學院等離子體物理研究所承擔研制的ITER大型超導磁體系統首個部件研制成功。

|

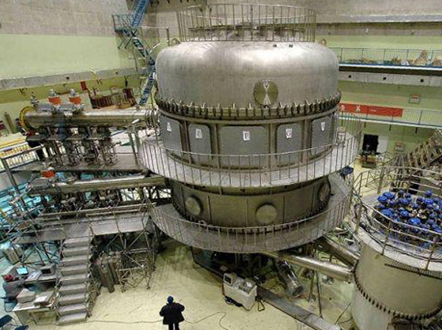

7月26日,合肥科學島上再一次傳來好消息,由中國科學院等離子體物理研究所承擔研制的ITER大型超導磁體系統首個部件研制成功。由中國、美國、日本、俄羅斯、歐盟、韓國、印度等七方共同參與國際大科學項目——國際熱核聚變實驗堆ITER計劃是目前世界最大的國際合作組織,ITER也是實現未來商業用聚變能的關鍵一步。

中國造超導引線替代日本等國的設計

核聚變能因其清潔、環保、安全、原料豐富等特點,被認為是人類未來最有希望的能源之一。我國可控核聚變研究從上世紀90年代的跟跑到如今,已經實現真正的領跑。

在ITER大型超導磁體系統中,磁體饋線系統是ITER部件中最為復雜的系統之一。作為ITER超導磁體系統供電、冷卻和提供診斷信號的關鍵集成通道,被稱之為ITER主機的生命線。

科學島上的科研團隊攻克了眾多技術難點,在高溫超導電流引線、超導接頭、低溫絕熱、低溫高壓絕緣等核心技術方面取得了諸多國際領先成果。研發的萬安級高溫超導電流引線,集高載流能力、低冷量消耗和長失冷安全時間三方面優勢于一體,替代了日本等發達國家提出的原ITER銅電流引線設計,大大降低了ITER的運行成本和前期低溫系統的建造投入。研發的68kA級高溫超導電流引線更是創造了在85kA下運行1小時,90kA下運行4分鐘的世界紀錄。研發的盒式高載流低損耗超導接頭,接頭電阻達到0.2納歐級的世界領先水平,極大地保障了ITER裝置主機的安全運行。

從無到有中國創造填補國際空白

我國于2006年正式參加ITER計劃,用10%的投入得到100%的知識產權,力爭在最短時間內吸收消化美、俄等國家數十年的研究成果。等離子體物理研究所繼自主建成世界上首個全超導托卡馬克核聚變實驗裝置東方超環EAST之后,在ITER超導磁體饋線系統、ITER大型電源等項目上均提出了最優方案并被國際組織采納,實現中國創造,也展示了我們世界領先的技術水平。

據悉,中國承擔的ITER任務100%國產化并以優異的性能指標通過國際評估,產品質量100%滿足ITER要求,七方中首個交付ITER現場,進度在七方參與國家中居前列,創造多項第一。

此外,他方份額內的有些關鍵系統和部件(如歐盟400噸的大型超導磁體),憑借我方先進的研發和質量水準,通過國際競標不得不轉包給我方來完成。

通過承擔國家大科學工程項目和參加ITER計劃,我國自主發展關鍵聚變工程技術,在不斷的創新中實現多項中國創造,填補國際空白,形成了在低溫超導材料方面我國占國際市場份額的60%、高溫超導電流引線100%完全由我國提供的局面,在工業界得到推廣應用并促進國內高新技術企業的蓬勃發展。實現了超導材料、低溫材料、大功率電源器件等技術和部件從無到有、到規模化生產并向歐美西方發達國家出口的飛躍。

責任編輯: 一米陽光

|