廬陽區打造合肥金融城 揭幕省城金融新中心

相關標簽: [!--togo.keyword--]

摘要: 近日,記者從該區獲悉,合肥工投工業科技發展有限公司與合肥廬陽產業發展投資控股有限公司強強聯合,在土拍中成功拿下廬陽N1803號地塊,宣告合肥金融城正式落戶該區。

|

紐約的華爾街,上海的陸家嘴......一座城市,只有1%的區域,承載起它99%的盛名。從省城長子坐擁的“天時地利”讓銀行、證券、保險等傳統金融企業選擇入駐廬陽“生根”,到以推進金融集聚區建設為發力點、不斷優化金融空間布局、引導金融機構集聚發展,合肥市廬陽區一直為其“拳頭產業”金融業積極布局構建優勢互補的產業鏈和生態圈。近日,記者從該區獲悉,合肥工投工業科技發展有限公司與合肥廬陽產業發展投資控股有限公司強強聯合,在土拍中成功拿下廬陽N1803號地塊,宣告合肥金融城正式落戶該區。合肥金融城,向“廬”而生,正以傲人的姿態拔地而起,肩負起合肥未來金融新中心的歷史使命。

落子主城核心 優化全市金融發展版圖

逍遙津、百花井、三孝口、城隍廟、李鴻章故居......作為省會合肥的核心城區,廬陽區是傳統金融聚集區,擁有金融總部及其分支機構多達600余戶,是當前全省經濟活力最強的發展區域。

2018年上半年,廬陽區金融業稅收占全市金融業稅收的44.5%,接近其他十二個縣區總和;2018年,廬陽區被評為全國綜合實力百強區、全國投資潛力百強區、全國綠色發展百強區、和全國科技創新百強區和全國新型城鎮化質量百強區。

以上數據傳遞出來的信息足以牽動任何一個財富追逐者的神經,合肥金融城將以高站位、寬視野的戰略定位,打造以金融、商務、總部經濟等現代服務業為支柱的金融生態集聚區、總部經濟集聚區、高端商業承載區和最美濱水商務辦公區,優化全市金融發展版圖,布局下一個金融時代。

金融城位于廬陽區固鎮路與綠楊路交口,東至綠楊路、南至臨湖路、西靠黃桂路、北臨北二環,外部被“三縱兩橫”的交通網絡(西二環路、懷寧北路、四里河路等)、地鐵3號線以及合肥新西站緊緊包圍。

四通八達的路網體系,造就了金融城絕佳的區位優勢,距離市中心城區僅有5公里,城內城外輕松暢達,通勤效率倍增。項目靠近萬科森林公園、鉑悅廬州府,緊鄰四十五中森林公園校區和南門小學校區,以10分鐘生活圈的優勢,盡享市中心成熟的時尚商業配套和周邊住宅、教育資源,輕松實現工作、生活自由切換。毗鄰科學島和合肥綜合性國家科學中心,見證科技與金融的完美融合。

品質保障“核心支撐 組團式發展”布局

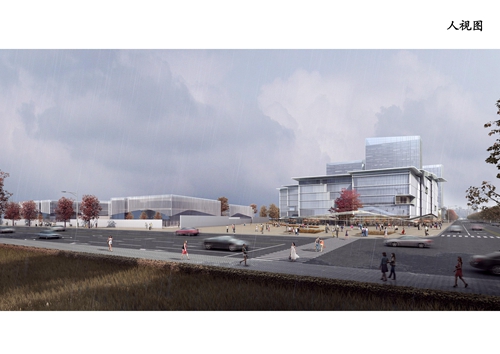

據了解,合肥金融城地塊面積為121.75畝,總建筑面積約35.9萬平方米,建筑密度40%,規劃地下建筑面積10萬平方米,可滿足3261輛機動車停車需求,其總體功能布局形成“核心支撐、組團式發展”的規劃結構,建設金融商務區 CBD,打造金融全產業鏈。

合肥金融城是主城區功能城市北部片區延伸的前沿,也是未來片區的主要形象門戶,將成為城市金融發展的產業引擎,通過產業的聚集效應形成金融生態圈,勾勒出區域發展的嶄新形象,構成城市整體空間發展由舊城區向新興區域擴展的戰略節點。其功能組團包括四大部分:金融產業組團、金融生態組團、科技創新組團、配套商業組團:

金融產業組團:重點引進大型金融機構、新型金融企業、金融要素市場、高端服務業和總部經濟,建設高層、超高層5A級別的寫字樓群、形成合肥地區最璀璨奪目的城市地標建筑群,努力建設成為具有較高知名度的重要功能性金融集聚區。

金融生態組團:以科技金融、金融服務相關產業功能為主,引進互聯網金融、擔保公司、股權投資、律師事務所、會計師事務所和中小券商等,采取“小街區、密路網”的模式,街區內部設置帶狀公園,并考慮地上地下統籌開發,打造立體復合的城市綜合體。

科技創新組團:以科技創新、創業為主,引進應用型科研機構、上市公司及高科技企業總部或區域中心。

依托平臺聚合作用,在產業資本與金融資本間跨界融合,以產業為先導,以金融為服務,引導各類進駐金融機構間相互配合,實現共享,并興建商業設施為入駐的機構企業和人員提供服務,成為合肥金融發展的精英人才聚集之地。

“生態基底+綠廊系統”打造開放空間系統

徽州自古就有"無山無水不成居"之說,而金融城所在的四里河板塊擁有不可復制的自然資源,西側毗鄰合肥水源地董鋪水庫,形成獨有金融城水系景觀;南靠主城區最大的生態綠肺廬州公園,占據森林湖、植物觀賞區、自然垂釣區、主題植物園......等眾多的生態資源;遠眺合肥近郊大蜀山森林公園,孤峰擁立,云蒸霞蔚,成為合肥最詩意的“生態宜居板塊”。

合肥金融城項目將統籌優化空間布局,充分發揮得天獨厚的生態和水系環境的融合優勢,構建以廬州公園生態景觀為核心的綠化廊道體系,作為金融城景觀空間結構的骨架;塑造緊密結合地形的濱水景觀,打造親水河岸線步道系統,形成立體步行空間;建筑融入傳統的徽派建筑元素,自北向南依次布局超高層、高層及多層的形式以豐富建筑的空間變化,疏密有致、動靜相宜,打造極具現代感、智能化的地標式高樓辦公樓宇集群。

同時依托高效、便捷、通暢的立體交通系統,秉承都市公交、人車分流的理念,在城市空間、建筑布局、周邊環境等方面統一配制,將金融城地鐵、公交、高鐵等區域對外的交通和區域內步行區、車輛通行區的交通有機結合起來,整合規劃多樣化、立體化、人性化的綜合交通網絡,打造高效、便捷的通勤體系。

責任編輯: 米西

|